智慧楼宇新体验,楼宇自控系统带来的惊喜

当清晨的阳光透过智能调光玻璃洒进办公室,空调系统已根据室外温度自动调节至26℃;会议室的灯光随投影仪开启自动切换至会议模式,窗帘缓缓闭合隔绝外界干扰;下班后,电梯系统智能调度空闲轿厢,减少等待时间……这些曾存在于科幻电影中的场景,如今正通过楼宇自控系统(BAS)在现实中上演,重新定义着现代建筑的使用体验。

一、从“机械控制”到“类脑决策”:楼宇自控系统的进化革命

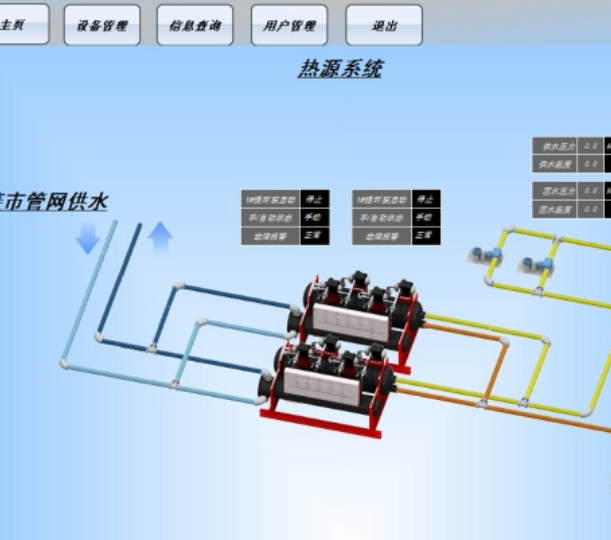

传统建筑中,空调、照明、电梯等设备各自为政,依赖人工设定参数或定时开关,导致能源浪费与效率低下。例如,商业综合体空调系统常因客流量波动出现“冷热不均”,写字楼下班后照明长明现象屡见不鲜。而楼宇自控系统通过集成传感器网络、AI算法与物联网技术,构建起建筑的“神经中枢”。

以北京丽泽SOHO为例,霍尼韦尔企业楼宇集成系统EBI对接了20,000个软硬件点位,实时采集温度、湿度、光照、人流密度等数据。系统通过深度学习模型分析历史运行规律,在午市高峰自动增强餐饮区通风量,在非工作时间调低公共区域照明亮度,实现能耗与舒适度的动态平衡。数据显示,引入该系统后,建筑整体能耗降低25%,设备故障率下降30%。

二、场景化应用:打造“会思考”的建筑空间

楼宇自控系统的核心价值在于其跨系统联动能力,可根据不同场景需求提供定制化解决方案:

商业综合体:上海某购物中心通过BAS系统集成客流统计、空调、照明子系统。当监测到某楼层瞬时客流量突破阈值,系统立即启动应急预案:空调风速提升20%,新风量增加30%,同时调暗非热门区域灯光以引导人流。改造后,顾客停留时间延长15%,单位面积能耗下降18%。

医疗建筑:武汉市中心医院手术室采用高精度传感器网络,实时监测温湿度、压差、空气颗粒物浓度等参数。当系统检测到某手术间净化级别偏离标准时,自动联动空调机组调整送风量,并推送报警信息至医护人员终端。该方案使手术感染率降低0.3个百分点,年节约消毒成本超百万元。

数据中心:深圳某超算中心部署BAS系统后,通过AI算法预测IT设备负载变化,提前10分钟调整冷源输出功率。在夏季用电高峰期,系统自动切换至谷电时段进行设备预冷,配合自然冷却技术,使PUE值(能源使用效率)从1.8降至1.3,年减碳量相当于种植1.2万棵树。

三、数据驱动:从“经验管理”到“精准决策”

楼宇自控系统不仅实现设备控制,更通过大数据分析挖掘运营优化潜力。某工业园区改造案例显示:系统通过分析设备运行日志,发现3号厂房空压机在夜间存在频繁启停现象,经诊断为管网泄漏导致压力波动。维修后,空压机能耗下降40%,年节约电费超50万元。

在能源管理领域,BAS系统可生成可视化能耗地图,精准定位能耗异常点。杭州某写字楼通过该功能发现地下车库照明系统存在“长明灯”现象,改造为人体感应+光控模式后,年节电量达12万度。更值得关注的是,系统还能根据电价波动策略性调整设备运行时段,在峰谷电价差达0.8元/度的地区,年节约电费成本超20%。

四、未来已来:楼宇自控系统的进化方向

随着数字孪生、边缘计算等技术的融合,楼宇自控系统正迈向更高阶的智能化:

预测性维护:通过振动传感器与AI模型,提前72小时预警电梯钢丝绳磨损、空调压缩机故障等隐患。

碳管理集成:对接城市碳交易平台,自动生成建筑碳排放报告,助力企业完成碳中和目标。

人机共生界面:采用AR眼镜实现设备巡检可视化,维修人员通过语音指令即可调取设备历史数据与维修指南。

从单一设备控制到全生命周期管理,从节能降耗到价值创造,楼宇自控系统正在重塑建筑与人的关系。当建筑学会“思考”,它不仅能感知温度、光照与气流,更能理解使用者的需求——这或许就是智慧城市最动人的未来图景。