能耗管理系统的数据精准度有多重要?这些误区要避开

在能耗管理系统的应用中,“数据精准度” 常被视为 “隐性基石”—— 它不像 “一键调控”“异常预警” 那样直观可见,却直接决定着系统能否真正发挥价值。不少企业在部署系统后发现,节能效果未达预期、管理决策偏离方向,甚至因数据误差面临合规风险,根源往往在于忽视了数据精准度的重要性。同时,市场上对数据精准度的认知误区层出不穷,进一步影响系统应用成效。

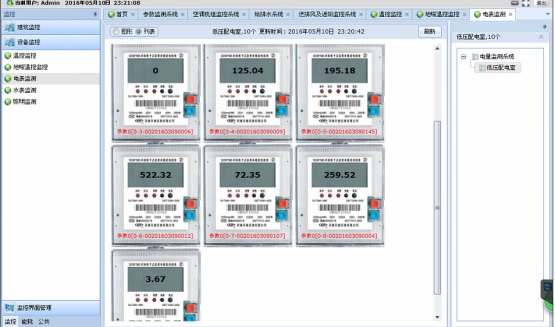

数据精准度是能耗管理的 “决策生命线”,其重要性体现在三大核心场景。首先,精准数据是节能方案制定的前提。若系统采集的空调能耗数据误差达 15%,可能导致企业误判 “空调是节能重点”,投入大量成本改造后,却发现真正高耗的是老旧照明设备;反之,精准数据能清晰呈现 “某楼层打印机待机能耗占比达 20%”“会议室空调在非使用时段耗电占比 35%” 等真实问题,让节能措施直击痛点。其次,精准数据是成本核算的核心依据。对于多租户办公楼或多部门企业,需按实际能耗分摊费用,若数据偏差,可能引发租户纠纷或部门间成本争议;某集团型企业曾因系统数据不准,导致下属分公司能耗成本核算偏差超 10 万元,最终不得不重新部署高精度采集设备。最后,精准数据是合规验收的关键支撑。在 “双碳” 目标下,多地要求重点用能单位定期上报能耗数据,若系统数据与实际偏差过大,可能面临环保部门处罚;某制造企业因能耗数据误差被列入 “重点监控名单”,后续投入近百万元进行数据校准与系统升级,才恢复合规状态。

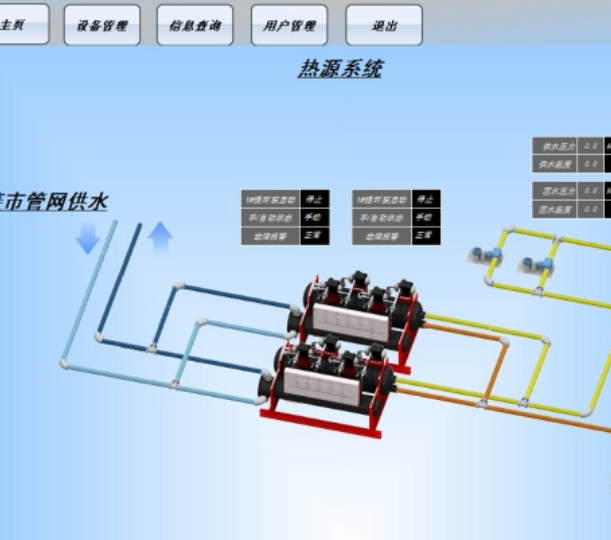

尽管数据精准度至关重要,行业内仍存在三大常见误区,需重点避开。误区一:认为 “采集频率越高,数据越精准”。部分企业盲目追求秒级采集,却忽视了设备通信稳定性 —— 若智能电表与系统通信频繁中断,即便采集频率再高,也会出现数据缺失或重复统计;实际上,应根据用能场景选择合适频率:办公照明可采用 15 分钟 / 次采集,高耗能生产设备则需 5 分钟 / 次,同时搭配数据补传机制,确保数据完整。误区二:忽视 “设备校准与选型”。不少企业为控制成本,选用低价劣质的智能传感器或电表,这类设备本身精度误差达 5% 以上,后续系统数据自然难以精准;正确做法是选择符合国家一级计量标准的采集设备,且每半年至一年对设备进行校准,尤其针对使用超 3 年的老旧设备,需及时更换。误区三:忽略 “数据清洗与校验机制”。系统采集的数据可能存在异常值(如瞬间电压波动导致的能耗骤增),若直接用于分析,会影响决策准确性;优质系统应具备自动数据清洗功能,通过算法识别 “超出正常范围 10 倍的异常数据” 并标记,同时支持人工二次校验,确保最终呈现的数据真实可靠。

此外,企业还需关注 “数据传输与存储” 环节的精准保障:选择加密传输协议,避免数据在传输过程中被篡改;采用分布式存储架构,防止数据丢失或损坏。某写字楼通过 “高精度设备选型 + 定期校准 + 智能数据清洗” 组合措施,将系统数据误差控制在 2% 以内,后续制定的 “分时段空调调控方案” 精准降低能耗 18%,真正实现 “数据准、决策对、节能实”。

对于企业而言,能耗管理系统的价值始于数据精准度。避开认知误区,从设备选型、数据采集到清洗存储全流程把控精准度,才能让系统真正成为节能降本、合规发展的 “数据引擎”,而非流于形式的 “面子工程”。